北京比较好酒渣鼻医院 https://m-mip.39.net/fk/mip_8590068.html

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/50.html

博山香市的小楼

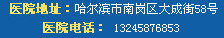

不只是博山人,过去南来北往的外乡人来到博山,都会逛一逛河滩,然后沿河滩走进猪市、鱼市、鸡鸭市、箔材市、瓷器市、料器市、木料市和香市,去买各自需要的东西。香市位于城墙以外、东圩以内、孝妇河东岸、范河口南的“三角”地带,青石板路被雨水河水的长期冲刷,低凹不平,又被南北闸门、东西建筑包裹,背风朝阳闹中取静,是商贾聚财的精致小街,鲁中香料香品的集散地,也是当时社会繁华的标志之一。老河滩百余年前,我爷爷在香市就有一座二层小楼,开着棉花铺和油坊。自从有了香市的小楼之后,爷爷的生活才算稳定下来。另外他还有八亩地(大亩),在秋谷一个叫“滴水涯”的地方,地脉很好,旱涝保收。有一点搞不清的是,爷爷是先有了香市小楼还是先有了“滴水涯”的地,是先成了商人还是先做了农民。后来爷爷年纪大了,去不了“滴水涯”、也懒得去香市街,这些事情全由比爷爷小的多的奶奶去打理。当年奶奶的爹从淄川岳荫一担挑来了她姐妹两人,奶奶大一点,卖给了城里的爷爷当丫头,小的卖到了樵岭前村,当时都立了生死文书。奶奶的爹重男轻女,认为闺女都是“赔钱货”,不如卖了后多赌几把钱、多生几个儿子。奶奶来到石家的主要任务是伺奉爷爷的前两位夫人。爷爷前两任媳妇都不曾生育,走的也早。当时爷爷已年近五十,尚无子嗣,奶奶到了十七八岁的时候,经爷爷的兄(爷爷兄弟四人自己是老四)、侄、亲戚及近邻说合要把奶奶扶正,开始爷爷百般不同意,说年龄差的太多让人家笑话,但奶奶同意,因为长时间一起生活彼此都有了感情依托,爷爷也盼子心切,“不孝有三、无后为大”,所以就在大家簇拥之下,爷爷和年轻的奶奶好事成双。这在百余年前的旧社会似乎也不算什么新鲜的事。奶奶没有辜负爷爷的期盼,十年内生育三子,大儿不幸早夭,父亲和叔叔拙壮成长起来。应该说爷爷的晚年算是幸福的,一辈子勤劳善良,他唯一的嗜好是晚上喝上二两酒,看着两个儿子在他身旁安然熟睡的样子。奶奶从此后结结实实地掌了家,不论是香市的买卖还是“滴水涯”的八亩地,都由奶奶来打理,但她不识字,又没有多少见识,常被人糊弄。不久奶奶请来了自己的父亲帮她经管香市的棉花铺和油坊,奶奶只需半月二十天去看看,到年底后等他父亲来报帐,赚多赚少只需父亲的一张嘴。后来奶奶的父亲又把自己的儿子、奶奶的兄弟来帮助打理,父子二人成了香市买卖实际的掌柜子,他们一家也从淄川岳荫迁居博山城安家落户。爷爷是在年的秋天去世的,埋在了良庄的石家老林。不久鬼子就占领了博山,兵荒马乱,女人忙着“逃返”,男人如惊弓之鸟。香市的买卖,奶奶就全托给了她的父亲和兄弟。到了上世纪四十年代后主要由奶奶的兄弟负责经营,但奶奶对这个兄弟不是很放心,经常跺着小脚往来于东门里香市间,有时候姐弟二人还会产生一些口角,因为兄弟不愿意姐姐过多干涉买卖的事。解放初期,奶奶的兄弟来家告诉姐姐说,如果工作队来找你登记的话,千万别说小楼是你们家的,还吓唬奶奶,如果说是你的,工作队会让你戴上帽子游街,那可不仅是地主的问题了。奶奶问,那说是谁的?兄弟道,这还用问,就说是我们张家的,咱爹是老贫农,谁也不怕。奶奶自言自语道,还是这过样。虽然舍不得小楼及其棉花铺和油坊,但在兄弟的软磨硬缠之下,最后还是答应了他的要求。那时父亲和我们一家都在青岛(叔父在海外),对这些事并不了解,就是知道了也没有办法。回到家乡以后,从上世纪六十年代初期,我断断续续听奶奶讲了这些旧事,包括香市小楼的情况、“滴水涯”的八亩地,讲了父亲和叔叔小时候的事,也讲过她父亲从淄川岳荫怎样挑着她姐妹来博山,先后卖女的情景等等。奶奶有句口头语:啥不!意思是不说也罢。因为奶奶信教,对人宽容,头脑简单,凡事不过心,躺下就睡,活到八十九岁没掉一颗牙。我小时候还记得,奶奶卖到樵岭前的妹妹来赶博山集的时候,会顺便来家里看望奶奶,我们喊姨姥娘,她喜欢乐哈哈的笑,长的和奶奶很像,只比奶奶小一岁多,但比奶奶还壮实。走的时候说声:姐我走连。挎起篮子,还没来得及送她,人已到了下天井,真是行走如风。估计还要去看兄弟,天黑之前得赶回家里。我自从听了香市街小楼的事情后,总是有些好奇,感觉云里雾里似的。曾经和哥哥去过香市街,他老远就指给我看,就是街西面当中的那一座,因为他已经来看过了。我走到小楼面前,台阶并不高,是一座普通的上下各三间石砌的小楼,附近这样的小楼好象还有几座,当时的房子还不算旧,大门紧闭着,没看出开过棉花铺和油坊的痕迹,不知道当时有没有人住,因为土改以后,奶奶和兄弟之间断了来往,虽然距离并不远,但姐弟情分已经疏远,她的兄弟们怕受姐姐出身问题的牵连,惟恐避之不及。从那之后,我一个人又去香市街多次,有时去百货大楼从福门桥回家,会特意进香市街从小楼门前经过,看上一眼,街上早已失去了往日的喧闹,踏过不平的青石板,从香市街东边穿出,就到了路口和新建四路接合的地方,再走十几步就是工商联礼堂。在香市街行走的时候,我是紧张的,怕碰到奶奶的娘家兄弟或家里人,并不想认识这些人,但毕竟和奶奶是直系的血缘关系,有种矛盾的心理。但一次也没有碰到,就是遇到了彼此也不认识。联想到当年爷爷奶奶的身影出现在这条小街上的情景,如何满怀着希望打理着棉花铺和油坊的生意,在熙熙攘攘的人群中上下小楼,留下的那些脚印或喜怒哀乐。小楼易主后,奶奶最后一次来油坊打油,兄弟让姐姐付的是现钱,并告诉姐姐,以后不要再来这里买油了。尽管奶奶是个没心没肺的人,但也不可能不生气,我不知道奶奶是如何回答的,此时奶奶的儿子都不在身边,孤苦伶仃,一定是怀着屈辱、委曲以及对至亲的失望,踉踉跄跄走出这条小街的……我想像着,揣度着,体味着,不知不觉泪湿眼眶。并不是因为失去小楼而可惜,而是因为市态人情、冷暖凉热竟到了如此地步,也为奶奶孤独的身影和遭遇而心痛!我的奶奶从此奶奶再也没有去过香市街,也再也不愿提起此事。一九八二年奶奶去世的时候,我们曾经两次去奶奶的母祖家报丧,希望能来人参加奶奶的葬礼,总觉得没有奶奶的娘家人是不完满的,但一直等到下午没有任何音信。主持公事的人决定,不能再等了!简单盘点一下奶奶的人生吧:奶奶生于年。童年被父卖当了丫头,离开双亲。中年丧夫(年爷爷去世时奶奶43岁)。老年丧子(年吾父去世时奶奶74岁)。年叔父归来探亲,奶奶已于14年前去世,最终没有见到心心念念的小儿子。宁不痛乎!叔叔在奶奶墓前说了句:我来晚了!深深的鞠了躬、献上花。然后飘着白发默默离去。上世纪八十年代,福门桥东一带改造,包括香市街小楼的一切建筑都夷为平地,在此位置建了福门憩园。过去从此消失了,但有些人和事,却并没有在记忆中彻底消失。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/50.html